本格的な暑さが身に沁みる夏。

人もそうですが、犬にとっても熱中症の危険性ほど、毎年注意喚起されているものはないと思います。

しかし、そこには合わせて、脱水に対する危機意識や熱中症からくる脱水以外の病気に関する知識も重要視しておきたいところです。

そこで今回は、夏こそ盲点になりやすい?犬が熱中症以外で脱水を起こす原因や脱水と関連する病気などについて解説します。

犬が脱水を起こす主な原因

犬の脱水症状と聞くと、多くの方は水分不足をイメージすると思います。

犬の体も人の体同様、体内の60%~70%が水分で出来ているため、その水分が不足すれば、脱水状態に陥ってしまう危険性があるのは当然のことですよね。

しかし、犬が脱水を起こしてしまう主な原因は、何も水分の不足だけに限りません。

基本的に私たちの体を作っている組織の体液は、そのほとんどが水で、その中にある電解質やタンパク質、栄養素や老廃物というものは、成分が常に一定のバランスを保つことで成り立っています。

しかし、このバランスが何らかの病気や普段の日常生活の排便・排尿、吐く息の中の水蒸気、よだれなどによって多くの水分が失われてしまった時には、知らぬ間に脱水症状を起こすことに繋がってしまうことがあります。

特に汗に含まれているナトリウムなどの電解質成分が体内で不足してしまった時は、それで脱水を起こしてしまう場合もあるのです。

犬や猫といった動物の場合、基本的に私たちのように汗を作る「汗腺」はほとんど発達していません。

そのため、人のように体内の熱を効率よく発散することが出来ない代わりに、パンティング(舌を出した呼吸)を使って熱の発散を促します。

しかし、犬に脱水が見られた時には、日射病や熱中症以外で脱水を起こす可能性以外にも、ナトリウム不足などの可能性も考えておくことが重要です。

夏こそ要注意!脱水が関連する病気4つ

それでは、ここからは夏の熱中症以外で脱水が関連する病気を4つほどご紹介します。

詳しい内容を一つずつ見ていきましょう。

1. 糞線虫症

糞線虫症とは、人の肉眼でも確認しづらい体長2mm程の寄生虫の一種に、経口感染や経皮感染により起こる感染症の一つです。

感染した犬は、主に下痢などの症状に悩まされ、子犬の場合では発育不良などにも関係してきます。

一般的には駆虫薬での治療で糞線虫の駆虫を目指しますが、1回の投薬では完全な駆虫は見込めないこともあるため、その後の検査で糞便の有無や駆虫薬の継続の有無を調べることが少なくないでしょう。

特に子犬の場合では、下痢による脱水症状や元気消失の危険性は成犬よりも圧倒的に高いため、早めの処置を心掛けましょう。

2. 慢性腎不全

慢性腎不全とは、体に不要となった老廃物や毒素を排泄する機能を持つ腎臓が、何らかの原因がきっかけで機能低下に陥り、症状の進行とともに深刻な健康障害を引き起こす病気の一つです。

中でも慢性腎不全は、基本的には多くの時間、無症状のままじんわりと症状が進行し、これといった明確な初期症状はあまり見られないため、何かしらの症状が見られた時には、既に腎臓の75%が低下しているとされています。

ただし症状の出始めは、まず尿量が増え始めます。そして、薄い尿が多量に出る過程で、飲水量も増え始めます。

しかし、このような症状は急激に変化することはなく、多飲とはいえ多尿でもあるため、しっかりと気に掛けていない場合、時として知らぬ間の脱水症状が起きてしまう可能性があります。

慢性腎不全は定期的な尿検査の数値によって判断できます。そのため、症状の有無に関わらず、少なくとも1年に1回は血液検査や尿検査などを行い、早期発見・早期治療に努めましょう。

3. 糖尿病

糖尿病とは、膵臓から本来分泌されるはずのインスリンが分泌しづらい状況になってしまうことで、様々な合併症や症状を呈してしまう病気の一つです。

糖尿病の症状は主に、多飲多尿や食欲の増加、一方では体重減少などが見られます。また、糖尿病の代表的な合併症としては白内障が挙げられ、進行の早さによって、一気に白くなってしまうケースも珍しくありません。

一般的に犬の糖尿病は、人のⅠ型糖尿病とよく似ており、注射によるインスリン投与が必要となります。

ただし、これらの症状が見過ごされ、血液中の糖が増えてしまった場合、その排出するための糖は尿の中に著しく現れてしまうため、犬は多飲やのどの渇きを訴えるようになります。

しかしここまでになってしまうと、いくら水をたくさん飲んでも水の補給が尿の排出に追いつかず脱水症状に至ってしまう可能性があるため、太り過ぎなどに注意し、少しでもおかしいと感じた時には早めに動物病院を受診しましょう。

4. 副腎皮質機能低下症(アジソン病)

副腎皮質機能低下症(アジソン病)とは、副腎皮質から分泌されるグルココルチコイド及びミネラルコルチコイドと言われるステロイドホルモンの一種が不足することによって起こる病気の一つです。

犬では、しばしば認められる病気ですが、基本的にこの疾患は特発性(自己免疫)の副腎委縮によるものが多いため、両方の不足によって分泌能力の約9割以上が障害を受けると、症状が発症すると言われています。

通常この疾患の主な症状は、虚弱や体重減少、食欲不振、嘔吐や下痢、多尿や乏尿など、多岐に渡ります。

しかし、特発性の副腎委縮はゆっくりと進行するため、症状も良くなったり悪くなったりする好不調の波を伴いながら、ゆっくりと進行します。

そのため、この疾患を発症してしまった場合には、飼い主さんも気付かない内に嘔吐や下痢、多尿などが要因となっている脱水症状が見られる可能性があります。

犬が脱水している時の見分け方って?

犬が脱水を起こしているかどうかは、いくつか見分ける方法が存在します。

以下ではまず、代表的な見分け方法について見ていきましょう。

1. 歯茎を見る

私たち人でも、水分摂取量が足りなかったり、喉が渇いていたりすると歯茎が若干ベタ付くような感覚を持つのと同じように、犬も脱水症状を呈すると、歯茎に粘着性が生まれるようになります。

健康的な歯茎の場合には、十分に濡れていたりしますが、体内の水分が足りていないような場合には、唾液の分泌がされていないため、渇きから粘着質が感じられるようになるため、脱水している一つの目安にしましょう。

また、歯茎を指で押した時に色が白っぽく変化した後、すぐにピンク色に戻らないといった場合にも、それは脱水を起こしている可能性の目安なので、こちらも注意深く観察しておくと良いでしょう。

2. ツルゴールテスト(皮膚を摘まむ)

ツルゴールとは、一般的に皮膚の張り(緊張)のことを意味します。

ツルゴール反応(通称:ツルゴールテスト)は、主に脱水を図る際に用いられる手法のため、人はもちろんのこと、犬に脱水症が疑われる際には、この方法を試すと効果的です。

犬の場合、首や背中当たりの皮膚を5cmほど持ち上げて、その後離した後の皮膚の戻る時間を図って、脱水の有無を調べます。この時、2秒以上戻るのに時間が掛かった場合には、脱水症になっている可能性があります。

ただし個体差があるため、健康な時に一度摘まんでみて、その時の時間よりも戻りが1秒でも遅い場合には、脱水症を疑って見ると良いでしょう。

3. 尿を見る

体内の水分が足りていない時には、尿の色にも変化が現れます。

通常、何の問題もない尿であれば、基本的には薄黄色または黄色ですが、これが脱水を引き起こしている可能性がある時は、腎臓が尿を体内に溜め込もうとするため、尿の濃度は濃くなり、量が減ってしまう状態となります。

尿の回数が少なかったり、ペットシーツにした尿の色が普段よりもだいぶ濃いと感じたりした時には、脱水症を疑ってみましょう。

4. 体重を測る

脱水症状は、いわば体内から水分が不足することを意味します。

そのため、脱水症を引き起こしている可能性がある犬の場合、体重を測って、それまでの体重より体重が減っている場合は、脱水状態にある可能性があります。

ただしこの場合もツルゴールテスト同様、個体差があり、若干の違いである場合には、それは単なる誤差の違いかもしれないため、他の方法も併用した上で調べると良いでしょう。

また、例えばこれが体形は変わらないのに体重の数値だけが変わっている場合には、他の病気の可能性もあるため、注意しましょう。

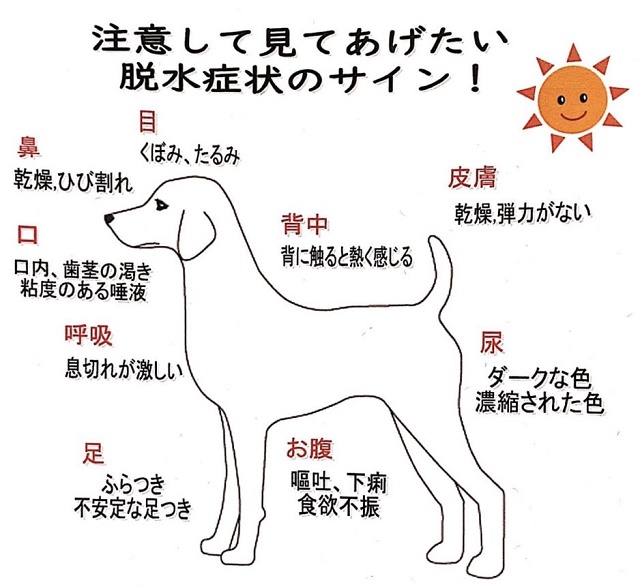

このような方法の他にも、以下の状態の時にも脱水かどうかを見分けることが可能です。

皮膚や歯茎、尿などでの判断がなかなか難しい場合には、これらの項目も合わせて確認し、脱水の疑いがある際には、水を飲ませたり、ペット用の経口補水液を飲ませたりして対処しましょう。

ただし、仮に重症化して嘔吐や下痢などを繰り返すような場合、その時には無理に水や経口補水液を与えるのではなく、早急に動物病院を受診するよう心掛けましょう。

まとめ

脱水症状は、主に夏の熱中症が原因で起こしやすいというイメージや、下痢や嘔吐の頻発によって起こしやすいというイメージが強いかもしれませんが、実はそうでもありません。

特に病気の場合だと、知らない間に病魔が進行することで、気が付いたら脱水状態になっていたなんてことも珍しくはないでしょう。

脱水は身近なものです。脱水が疑われる時には、出来るだけ早めに適切な対応、適切な処置を心掛けてあげてください。

<参考書籍>

犬の医学

もっともくわしいイヌの病気百科

<参考サイト>

脱水症状のサイン|京都動物医療センター

>https://animal.kyoto/2020/07/1357/

<画像元>

Canva

また、生前疾患の多かったシェットランド・シープドッグをキッカケに取得した愛玩動物飼養管理士などの様々な資格の知識を生かし、皆様に役立つような記事を提供、執筆出来ればと思っております。

何卒、よろしくお願い致します。

最新記事 by yukako (全て見る)

- ワンプロと喧嘩はどう違う?メリットや犬同士のケガを防ぐための見分け方と注意点 - 2026年2月8日

- 今更聞けないチョコ×犬のリスクとは?混ぜるだけ簡単愛犬用バレンタインレシピで問題解決! - 2026年2月7日

- 犬がおなかを痛がる時に見せるサインは2つある?主な仕草や原因、対処法を解説! - 2026年1月30日

- シニア犬や持病の犬は冬の高血圧に要注意!血圧の基本から高血圧の原因、合併症や日常ケアまで - 2026年1月29日

- 鼻の色が違う!これって病気?犬の鼻の色が変わる理由や病気の可能性、ウィンターノーズとは? - 2026年1月22日