犬の認知症は加齢によって脳の機能が低下し、記憶力や学習能力、行動に変化が現れる病気です。

発症すると完治できない病気ではありますが、発症や進行を遅らせるために飼い主さんがお家でできる対策や工夫はたくさんあります。

今回は認知症予防のために取り入れたい工夫を6つご紹介しますので、愛犬がシニアの年齢(小型犬7歳・大型犬5歳)に近づいたら意識して日常生活に取り入れてみてくださいね。

<目次>

認知症予防のために取り入れたい対策①「散歩」

愛犬の年齢が高くなると、運動や散歩に行くのを嫌がるようになることがあります。

しかし、脳への刺激不足や単調な生活は認知症を進行させるリスクを高めるので、愛犬の体調を見ながら散歩は続けていきましょう。

犬友達と交流をしたり地面の匂いを嗅いだりすることは、ストレス解消になるだけでなく、脳にいい刺激を与えてくれます。

動くのを嫌がるようになった場合は、一度動物病院に行って検査をしましょう。

腰や足の関節に痛みやこわばりが出ているのかもしれません。

愛犬の体の状態や無理のないルート選びをしたうえで散歩を継続させましょう。

▼愛犬に無理のない散歩継続のポイント

・明るい時間帯に散歩に行く(視力が落ちると暗がりを怖がる可能性)

・日差しが強い、気温が高い時間帯は避ける

・散歩コースを見直す(人や車通りが少ないルートなど)

・途中で休憩タイムやオヤツタイムを設ける

・歩く距離ではなく散歩内容を充実させる(休憩タイムにおもちゃで遊ぶなど)

認知症予防のために取り入れたい対策②「朝日を浴びる」

愛犬の年齢が高くなると寝ている時間が長くなります。

そのまま寝かせてあげたいという気持ちはありますが、朝はきちんと起こして朝日を浴びさせましょう。

朝日を浴びると体の中で「セロトニン」というホルモンが分泌されます。

セロトニンは感情や気分をコントロールし、精神を安定させる働きがあると言われています。

また体内で作られたセロトニンを原料にして、夜になると「メラトニン」というホルモンが作られます。

メラトニンは体温や血圧を下げて、質の高い眠りへと促す作用があります。

日中眠る時間が増えると昼夜逆転の生活になりやすく、生活リズムが乱れます。

昼夜逆転の生活や生活リズムの乱れは認知機能を低下させ、症状を悪化させる可能性があります。

朝日を浴びて日中の活動量を増やす生活を意識しましょう。

認知症予防のために取り入れたい対策③「新しいことにチャレンジする」

愛犬の日常生活が単調になっていると感じたら、新しいことにチャレンジしてみましょう。

先ほども少しお話しましたが、刺激のない生活はストレスが溜まりやすく、脳への刺激不足で認知機能が衰えやすくなります。

新しいことや初めてのことを体験すると、脳のさまざまな領域が活性化されます。

また「楽しい」と感じるとドーパミンが分泌されるので、やる気もアップします。

新しいことにチャレンジといっても難しく捉えずに「散歩ルートを少し変えてみる」「新しいコマンドに挑戦する」「初めて会う犬や人と触れ合う」など取れ入れやすいものから始めてみましょう。

認知症予防のために取り入れたい対策④「知育のおもちゃ」

隠したおやつを探すノーズワークマットや知育のおもちゃを活用して頭と体に刺激を与えましょう。

嗅覚を働かせるのは脳にいい刺激になりますし、おやつを探すために動き回るので体を動かす機会が減るシニア犬にとっていい運動になります。

また、高齢になると目や耳といった感覚器が鈍くなりますが、嗅覚は最後まで残りやすいと言われているので、目や耳の機能が落ちた犬でも楽しむことができます。

知育のおもちゃは難易度が低いものから高いものまでいろいろありますが、まずは難易度が低いものからスタートしましょう。

難易度が高い知育のおもちゃをいきなり与えると、クリアできずにイライラしてストレスを貯める可能性があるので、少しずつ難易度をあげて愛犬の「できた」を増やしてあげましょう。

認知症予防のために取り入れたい対策⑤「筋肉トレーニング」

寝たきり防止のために、足腰をしっかりと鍛える筋肉トレーニングを行って筋肉貯金をしておきましょう。

寝る時間が増えたり動くのを嫌がるようになると、筋肉が衰えてボディーバランスが崩れ腰や足に負荷がかかりやすくなります。

足や腰の負荷が痛みに変わると、ますます動くのを嫌がるようになるので、最終的には寝たきりになってしまうかもしれません。

寝たきりの生活は脳や体への刺激が少なくなるので、認知症の症状が一気に進んでしまう可能性があります。

筋肉の衰えや寝たきりを予防するためにも、日常的に愛犬に筋肉トレーニングをしてあげましょう。

下記の筋肉トレーニングは室内で簡単にできるトレーニングなので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

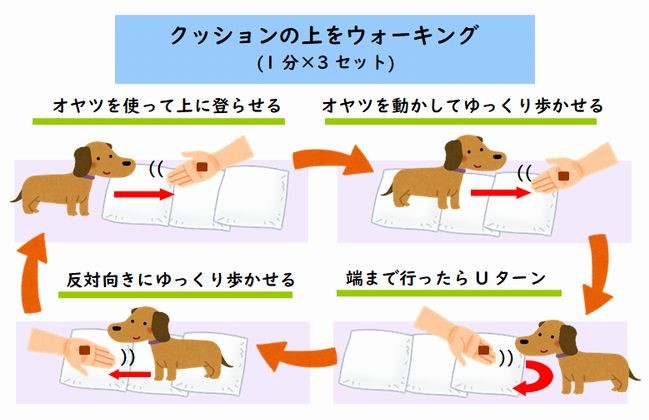

▼全身の筋肉を鍛えるトレーニング

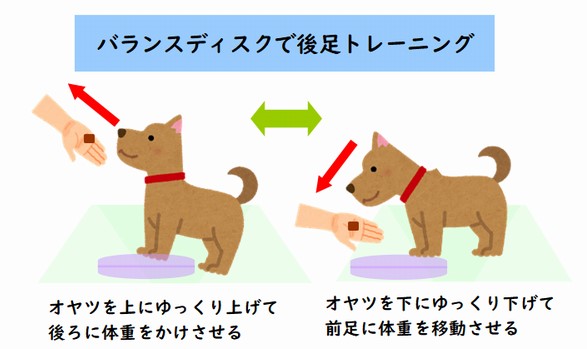

▼前足と後ろ足のバランス差を整えるトレーニング

▼こちらの記事もオススメです

愛犬にも筋トレが必要!?7割のわんちゃんが寝たきり予備軍

>https://www.inutome.jp/c/column_7-26-31886.html

認知症予防のために取り入れたい対策⑥「食事の見直し・サプリメントを取り入れる」

認知症予防のためにドッグフードを見直したり、サプリメントを取り入れましょう。

魚の油に含まれるオメガ3脂肪酸は、認知症を予防し健康な脳を維持する効果があると言われています。

オメガ3脂肪酸は常温でも酸化しやすいので、サプリメントなどで取り入れるのがオススメです。

また、低品質なドッグフードは認知症の発症リスクを高くするという報告もあります。

人によって低品質の定義は異なると思いますが「衛生環境が悪い工場で作られている」「着色料や保存料が多く使われている」「質の悪い肉が使われている」「総合栄養食ではない」といったものは避けておいた方がよいでしょう。

認知症はどの犬でも発症する可能性がある病気ですが、飼い主さんの工夫次第で発症を予防したり進行を遅らせることも可能です。

動物病院で治療することはもちろん大切ですが、お家でも色々な刺激を与えて脳を活性化させて認知症予防に努めてあげましょう。

<参考文献>

犬と猫の高齢性認知機能不全 関内どうぶつクリニック

>https://www.jstage.jst.go.jp/article/dobutsurinshoigaku/29/3/29_101/_pdf

第7回 認知機能低下犬へのEPA・DHA給与効果

>https://www.pet-honmachi.vet/information/87.html

<参考書籍>

犬もよろこぶシニア犬生活 心や体の変化にあわせた老犬とのコミュニケーションがわかる/愛犬の友編集部 (編集)佐々木 彩子 (監修)

7歳からのシニア犬とのしあわせな暮らし方/伊藤 みのり (監修), 内田 恵子 三浦 裕子

<画像元>

canva

・(元)認定動物看護師

・一般社団法人日本小動物獣医師会 動物診療助手

やんちゃなミックス犬とおっとりトイプードルと暮らす。

大学在学中に「病気になる前の予防が一番大事」と気づき、

ペットフードやペットサプリメントの会社に就職。

「食」に関するさまざまな知識を身につける。

愛犬を亡くしたときに

「もっと色んな情報を知っておけば」と感じた後悔を

「他の飼い主さんにはさせたくない」との思いから、

ライター活動を開始。

「勉強になった・信頼・わかりやすい」を目標に情報を発信しています。

最新記事 by 伊藤さん (全て見る)

- 「愛犬に老化サインが見られても5割は様子見」後悔しないために飼い主がとるべき行動5選 - 2026年1月28日

- 「こんな言葉を言われたら要注意」子犬探しで気をつけてほしいワード5選 - 2026年1月19日

- 「犬はストレスがたまるとどうなる?」ストレスサインの種類と行動変化、解消法をご紹介 - 2026年1月5日

- 「愛犬が散歩中に動かなくなるのはわがまま?」歩かない、違う方向に行く理由と対処法を解説 - 2025年12月30日

- 「犬にレインコートはいる?いらない?」レインコートの選び方や慣らすポイントをご紹介 - 2025年12月22日