愛犬の老いを感じると「将来、介護が必要になるかも・・・」と不安を覚える飼い主さんは少なくないのではないでしょうか。

でも、愛犬の介護不要を目指して、若いうちから飼い主さんができる取り組みはたくさんあります。

今回は愛犬がシニア期を迎える前に、飼い主さんができる準備を6つご紹介するので、ぜひ日常生活に取り入れてみてくださいね。

<目次>

シニア期までにできる準備①「どんな場所でも触れるようにしておく」

シニア期なると、介助やケアなどで犬の体に触れる機会が増えます。

そのため、触られるのが苦手だったり触れない場所があると、ケアの度に愛犬がストレスを感じることになります。

また、ボディーチェックは病気や異変の早期発見に大切ですが、体に触れないと発見が遅くなったり、獣医師さんの診察の負担になってしまうかもしれません。

そうならないために、若いうちから体中を触れるようにトレーニングをしておきましょう。

飼い主さんだけでなく、どんな方でも触れる訓練しておくと、他の方とケアや介護を一時交代できるので、飼い主さんの負担も軽減できます。

▼触れるようになっておくと便利な場所

・手先、足先

・耳、目の周り

・お尻の周り

・口周り

シニア期までにできる準備②「服やオムツなどを着用できるようにしておく」

シニア期になると、体温調節のために洋服を着たりオムツを着用したり、体に何かを身に着けなければならない機会が増えます。

何かを纏うことに慣れていないと、着用する度にストレスを感じたり、目を離したすきに破り取ってしまう可能性があります。

体が衰えてから慣れさせるのは大変なので、若い時から少しずつ服やオムツを着用する練習をしてストレスを軽減できようにしておきましょう。

シニア期までにできる準備③「高齢になっても新しいことにチャレンジする」

何かを覚えさせるのは、子犬や若いときだけと思っていませんか?

シニアになっても若い時と変わらず、新しいコマンドや遊びにチャレンジしましょう。

犬の日常生活は同じことの繰り返しで、単調になりがちです。

ですが、単調で刺激のない生活はストレスが溜まりやすく、脳への刺激不足で認知機能が衰えやすくなります。

介護不要の生活を目指すためには、この認知機能を衰えさせないことがとても大切です。

新しいことを体験すると、脳のさまざまな領域が活性化されます。

また「楽しい」と感じるとドーパミンが分泌されるので、やる気もアップしますし、飼い主さんに褒められると「自分はまだまだやれる」と自信がつきます。

「新しいコマンドに挑戦する」「初めて会う犬や人と触れ合う」など取り入れやすい新しいことを愛犬の日常にとりいれましょう。

シニア期までにできる準備④「日常的に聴覚や視覚を使った遊びを取り入れる」

シニアになると、視覚や聴覚が衰えるため感覚が優れている嗅覚に頼りがちになります。

衰えがちな感覚を強化するために、意識的に視覚や聴覚を使う遊びを取り入れましょう。

視覚や聴覚を使った室内遊びを2つご紹介します。

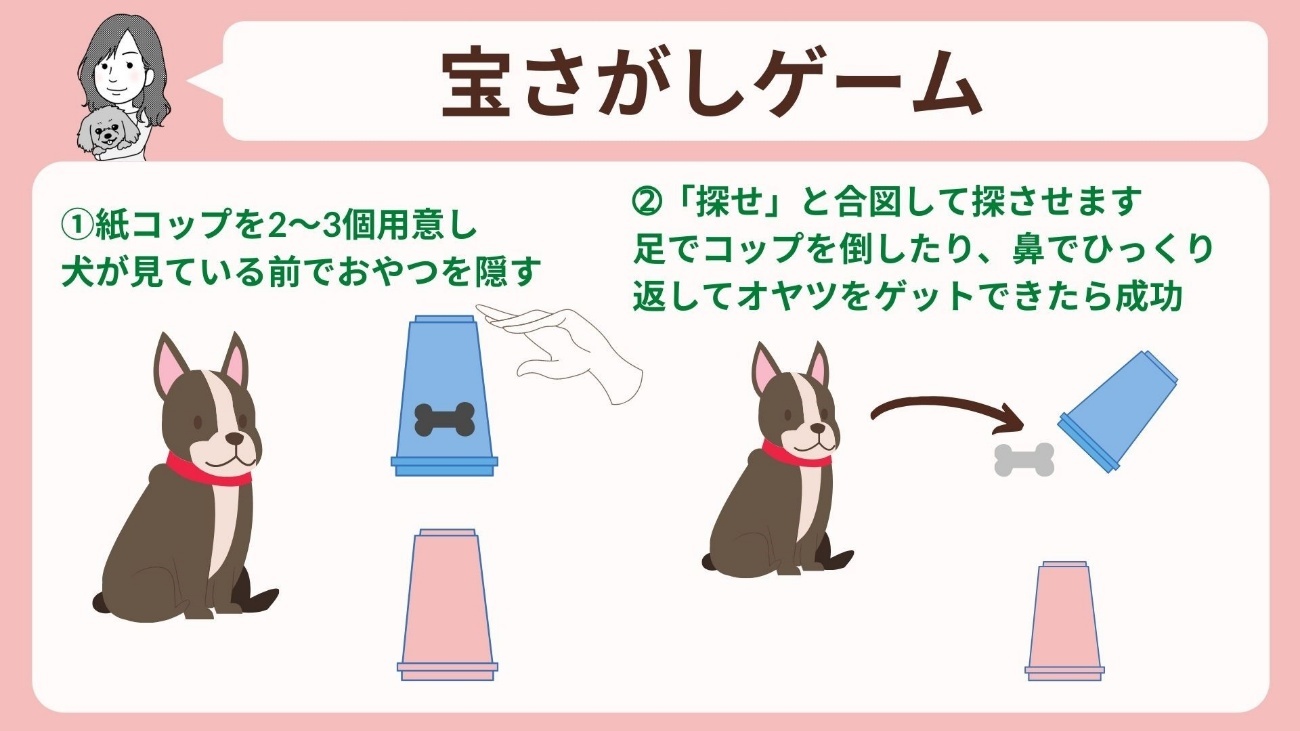

▼宝探しゲーム

オヤツを紙コップに隠して犬に見つけさせるゲームです。

どうしたらオヤツがゲットできるか考え、目と鼻を使って探すので、脳や視覚、嗅覚を鍛えることができます。

▼宝探しゲームの方法

①紙コップを2~3個用意し、犬が見ている前でおやつを隠す

➁「探せ」と言ってどの紙コップに入っているか探させる

➂足でコップを倒したり、鼻でひっくり返してオヤツをゲットできたら成功

④犬が慣れてきたら、紙コップをシャッフルして難易度を上げる

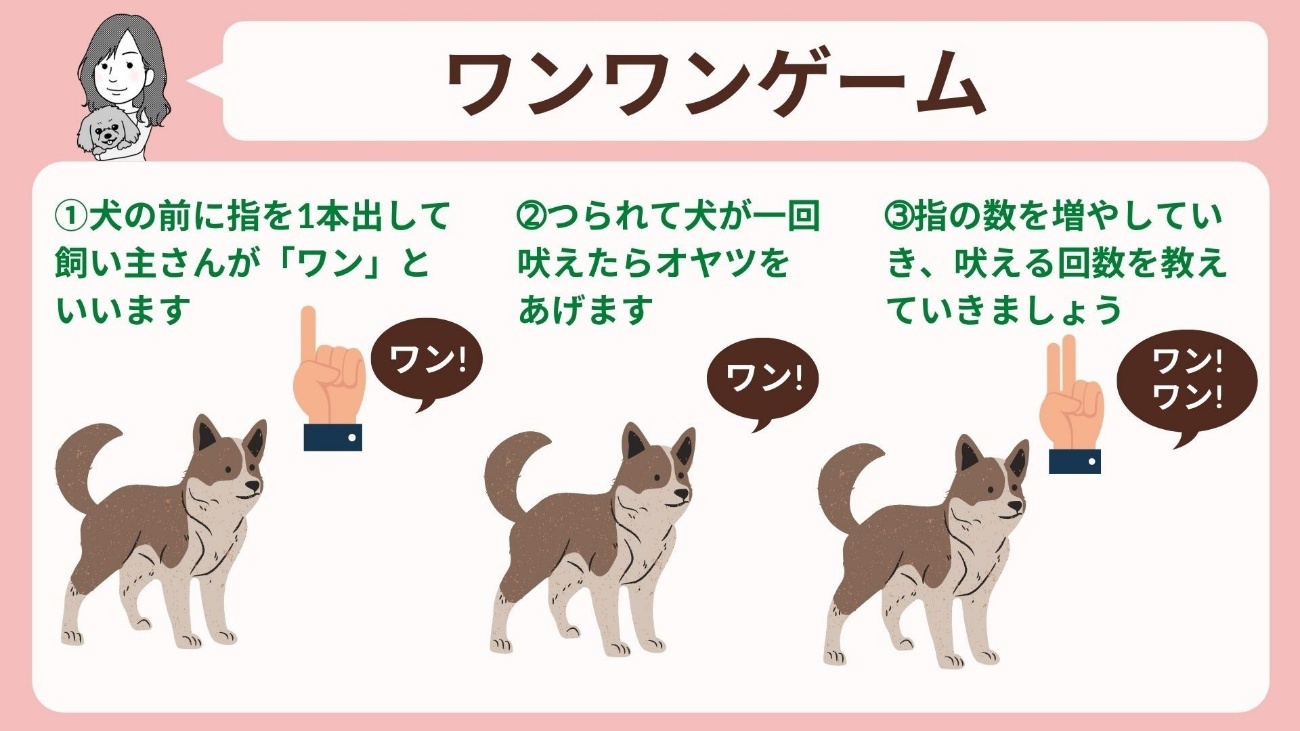

▼ワンワンゲーム

犬にハンドサインを出し、出している指の数だけ吠えさせるゲームです。

聴力が落ちても視覚を使って一緒に遊ぶことができます。

また、ハンドサインがどんな行動を求めているのかを考えないといけないので、脳も鍛えることができます。

▼宝探しゲームの方法

①犬の前に指を1本出して飼い主さんが「ワン」と言う

➁つられて犬が一回吠えたらオヤツを与える

➂指を2本だして「ワンワン」3本出して「ワンワンワン」と指の数を増やしていき、吠える回数を覚えさせる(都度オヤツをあげてください)

シニア期までにできる準備⑤「いろんな物を食べられるようにしておく」

健康を維持するためには、毎日の食事がとても大切です。

ただ、シニアになると食が細くなったり、今まで食べていたドッグフードを嫌がるようになることがあります。

そんなときにおすすめなのが「トッピング」です。

いつもの食事に色々な食材をトッビングすることで、食欲をアップさせたり、食のバリエーションを増やして生活の質を高めることができます。

また、トッピングする食材によって、水分が摂取できたり腸内環境を健やかに保つ手助けができるので、健康面でもプラスになります。

ただ、シニアになると食べ慣れない物は嫌がって口にしないことが多いので、若い時から色々な食材を食べさせて食域を広げてあげましょう。

シニア期までにできる準備⑥「デンタルケアを習慣化しておく」

犬が嫌がるので、歯磨きやデンタルケアが習慣化できていないという方は多いのではないでしょうか。

歯磨きを怠ると歯周病を発症しやすくなりますが、最近の調査によると歯周病を発症している犬は、腫瘍や腎臓病などの病気を発症するリスクが高くなるということがわかってきました。

高齢になると免疫機能が働きにくくなるため、少しのことでも重症化しがちです。

そこに歯周病による病気の発症リスクも加わるため、年をとればとるほど病気にかかりやすく、悪化しやすい環境になってしまいます。

歯周病予防のために若いうちからデンタルケアを習慣化することが大切です。

▼こちらの記事もおすすめです

「腫瘍や腎臓病のリスク増加」歯磨きしない犬は病気にかかりやすいはホントだった?!

>https://www.inutome.jp/c/column_7-266-52814.html

愛犬が7歳を超えたら知っておこう!「認知症予防のために取り入れたい6つの対策」

>https://www.inutome.jp/c/column_7-281-54987.html#a4

愛犬が年を重ねることは止められませんが、寝たきりや介護不要を目指して、飼い主さんができる取り組みがたくさんあります。

できることから取り組んで、愛犬に快適な老後生活を送らせてあげたいですね。

<参考URL>

アニコム がんを含む全ての疾病予防に係る共同研究

>https://www.anicom.co.jp/news-release/2024/20240723/

がん予防を口腔ケアで実現!

口腔ケアによるがんを含む全ての疾病予防に係る共同研究への参画について

>https://www.anicom.co.jp/news-release/wp-content/uploads/2024/07/nihonnkoukuukagakukai.pdf

<参考書籍>

犬もよろこぶシニア犬生活 心や体の変化にあわせた老犬とのコミュニケーションがわかる/愛犬の友編集部 (編集)佐々木 彩子 (監修)

7歳からのシニア犬とのしあわせな暮らし方/伊藤 みのり (監修), 内田 恵子 三浦 裕子

<画像元>

canva

・(元)認定動物看護師

・一般社団法人日本小動物獣医師会 動物診療助手

やんちゃなミックス犬とおっとりトイプードルと暮らす。

大学在学中に「病気になる前の予防が一番大事」と気づき、

ペットフードやペットサプリメントの会社に就職。

「食」に関するさまざまな知識を身につける。

愛犬を亡くしたときに

「もっと色んな情報を知っておけば」と感じた後悔を

「他の飼い主さんにはさせたくない」との思いから、

ライター活動を開始。

「勉強になった・信頼・わかりやすい」を目標に情報を発信しています。

最新記事 by 伊藤さん (全て見る)

- 「犬はストレスがたまるとどうなる?」ストレスサインの種類と行動変化、解消法をご紹介 - 2026年1月5日

- 「愛犬が散歩中に動かなくなるのはわがまま?」歩かない、違う方向に行く理由と対処法を解説 - 2025年12月30日

- 「犬にレインコートはいる?いらない?」レインコートの選び方や慣らすポイントをご紹介 - 2025年12月22日

- 「アウトドアやキャンプは危険がいっぱい?!」犬が刺されやすい虫5選とその対処法をご紹介 - 2025年12月15日

- 「家にあったら要注意」犬が誤飲すると命に関わるもの7選 - 2025年12月8日