皆さんは、犬のイエロードッグプロジェクトという言葉をご存知ですか?

イエロードッグプロジェクトとは、2012年からスウェーデンにて始まった活動の一つです。これは、リボンの色によって、その犬の気質や接し方を表す取り組みなのですが、実はこの取り組みには、他にも様々な色が存在します。

今回は、犬が身に着けるリボンカラーの意味やそれによる接し方の違いなどをご紹介します。

イエロードッグプロジェクト普及の背景とは?

愛犬と散歩している際に、時々黄色いリボンを身に着けた犬を見掛けたことはありませんか?

一見、オシャレの一環で身に着けているようにも思えるそのリボンは、もしかしたらイエロードッグプロジェクトと関連したものかもしれません。

イエロードッグプロジェクトとは、冒頭でもお伝えしたように、2012年6月にスウェーデンの心理学者やドッグトレーナーが、様々な事情を抱えた犬のために活動しようと提唱・普及させたものです。

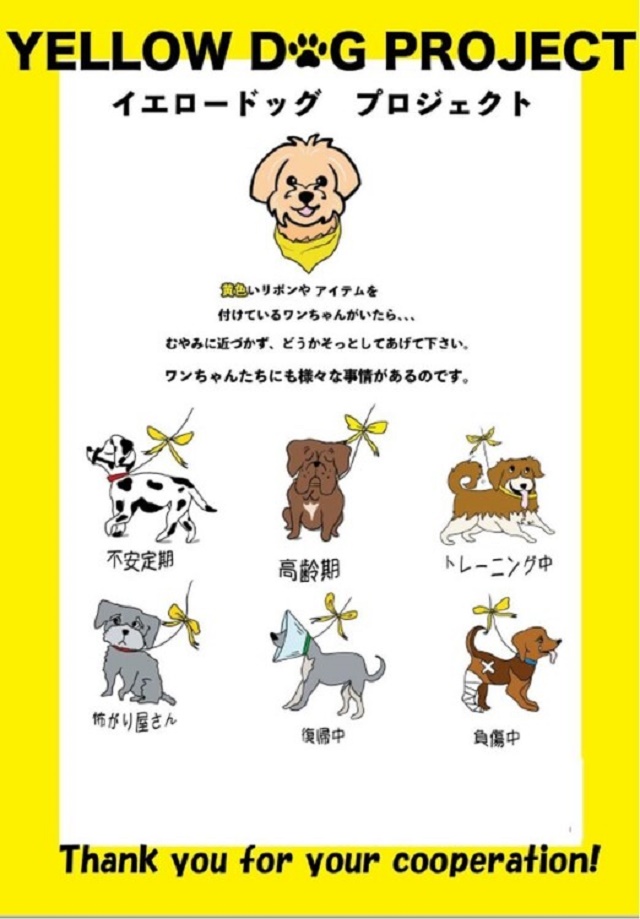

主に、ケガの療養中の子やトレーニング中の子、また、怖がり屋さんの子や術後でそっとしておいてほしい子がこの黄色いリボンを身に着けることで、他の飼い主さんや飼い犬に、「そっとしておいてね」という注意喚起を促しています。

▽『犬のイエロードッグプロジェクトの概要』

人の場合でも、昔からピンクリボン運動などの様々なリボンを使った社会的活動が実施されていますが、犬のイエロードッグプロジェクトは、その運動に近しいものと言って良い活動の一つとなっています。

▽『人のさまざまなリボン運動一覧表』

このようなリボンの色の違いは、意味合いを持たせることによって、様々な活動に役立てられています。

犬の場合、スウェーデンで普及し始めた2012年時点では、当然日本への普及率は高くなく、認知度についても高くはありません。

しかし、徐々にその普及率、認知度は確実に高まっています。

その証拠に、現在ではイエロードッグプロジェクト以外に意味合いを持たせた様々な色のリボンの導入によって、犬の個体や特性、体調に応じたサインとして活用され始めています。

次章では、リボンカラー別が持ち合わせている意味をご紹介します。

犬のリボンカラーが持つ意味合いと接し方を知ろう!

リボンを着けている犬には、それぞれそのカラーによって意味合いが異なります。

ここでは、特に接し方に気を付けておきたいカラーが持つ詳しい意味合いと接し方を確認していきましょう。

黄色のリボン

まずは、イエロードッグプロジェクトの火付け役であり、立役者となった黄色のリボンからご紹介します。

黄色のリボンを身に着けた犬には、幅広い意味を持っています。それこそ、“ヒート中”、“怖がり”、“神経質”、“トレーニング中”、“シニア犬”、“一人が好き”など、数多くの意味合いがあるのが黄色のリボンを身に着けている犬の特徴です。

主な接し方としては、極力近付かないように配慮してあげましょう。どうしてもすれ違わなければならないような場所では、こちら側が立ち止まって、相手のワンコと飼い主さんを先に行かせるか、その場はUターンして別ルートに愛犬を誘導しましょう。

さらに詳しくイエローリボンに関する事を知りたい場合には、以下の記事にて解説しています。

ご興味のある方は、ぜひご覧になってみてくださいね。

▼【合わせて読みたい!こちらの記事もオススメです】

犬のリードの黄色いリボンは『見守って』のサイン?イエロードッグプロジェクトを知ろう!

>https://www.inutome.jp/c/column_9-243-40414.html

赤色のリボン

赤色のリボンを身に着けている犬には、主に2通り意味あります。

一つ目は、その色から連想されやすい【攻撃性の強さ】で、二つ目は「世界動物の日(10月4日)」に全ての命を慈しむため思いを込めた赤いリボンを着けて、新たにペットを迎える際の検討に保護犬・保護猫を、という意味合いがあるものです。

主な接し方としては、赤色のリボンを身に着けている犬の時期の違いで、接する判断を変えましょう。

もし相手の犬が、常日頃から赤色のリボンを着けているようなら、相手とは距離を取り、引き返すか愛犬を近付かせないようにしましょう。一方で、相手が「世界動物の日(10月4日)」など、特定の日だけ身に着けているような場合には、それは単にオシャレか宣伝のような形で示している可能性があるため、状況を観察しながら対応しましょう。

オレンジ色のリボン

オレンジ色のリボンを身に着けている犬には、主に対人、対犬に関する事を表しています。

オレンジ色のリボンを身に着けている犬は「人には友好です、でも犬は苦手です」というサインを示しています。

このような場合の主な接し方としては、犬同士ではトラブルになりやすい可能性があるため、むやみに近づいたり、いきなり挨拶したりしないようにしましょう。

白色のリボン

白色のリボンを身に着けた犬が示している意味は、主に視覚や聴覚に対する障害、シニア犬であることを表しています。

基本的に視力や聴力にハンデを抱えているため、このような犬と接する時には、驚かせないようにゆっくりと近づいて挨拶することを心掛けてあげましょう。

突然触ったり、愛犬を近付けさせたりすると防衛反応を示して攻撃性を見せてくる場合もあるため、声を掛けながら接すると良いでしょう。

紫色のリボン

紫色のリボンを身に着けている犬がいた場合、その意味は主に「拾い食いの癖がある、または食物アレルギーを持ち合わせています」という意味を表しています。

飼い主さんの中には、散歩中愛犬用におやつを持ち合わせている人は多いと思いますが、紫色のリボンを身に着けた犬を見掛けた時には、愛犬のおやつを相手の犬に無闇に与えるのではなく、一言許可を取るように心掛けてあげてください。

また、逆にご自身の愛犬が拾い食いや食物アレルギーがあるような場合には、紫色のリボンを身に着けて、注意喚起を促すと良いでしょう。

なお、この紫色のリボンが意味する内容は、青色のリボン(作業中を意味することが多い)でも示していることがあります。もし挨拶した犬が青色のリボンを着けていた時には、紫色のリボン同様、一度確認してから接するよう心掛けましょう。

犬が身に着けるリボンカラーには、他にも友好性を示す意味を持つ緑やピンクなどのカラーが存在します。

まだまだ普及率や認知度はそれほど高くはないため、実際に見掛けることは少ないかもしれませんが、見掛けた際には、このような違いにもぜひ着目してみてください。

リボンを身に着けている犬と出会った時の注意点

犬の身に着けているリボンカラーの違いによって、その示す意味合いが人のリボン運動と同じように変わるこの活動ですが、これらのカラー別で定められたルールは、元は海外の心理学者やドッグトレーナーで発足・普及した活動のため、公的に定められているものではない点に注意が必要です。

また、このような活動が日本に広まったのもつい最近で、歴史の浅さや認知度の低さにも注意しましょう。

このような活動を海外で目にした、もしくは自ら調べて知り得たという飼い主さんであれば、適切な対応や行動が取れるかもしれませんが、大半の方は基本的にはそうでない可能性の方が高いことでしょう。

それこそ、このような取り組みのルーツを知らずに、「可愛らしかったから」という理由だけで愛犬に黄色や赤といったリボンを身に着けさせてしまうと、かえって愛犬に悲しい思いをさせてしまう可能性も考えられるため、注意が必要です。

特に、犬も人も好きなのに、オシャレの一環で注意喚起を促すようなリボンを着用させるのは止めましょう。

犬にこうした様々な意味が宿るリボンを身に着けさせる時には、事前にその意味を知った上で着け方に注意したり、相手に誤解させたりしないような工夫を心掛けることが大切です。

一方で、身に着けた犬を見掛けた時には、事前にしっかり承諾や確認を飼い主さんから取った上で、その犬と接するよう心掛けましょう。

まとめ

いかがでしたか?

人で広まったリボン運動は、今では犬の世界でも徐々に広まりつつある活動の一つとなっています。

種類が多くなればなっただけ、それに伴う意味合いも多くなり、また、接し方も複雑化したり細分化したりしますが、それは逆を言えば、犬の社会もそれだけ人間社会に溶け込んでいる存在というのが窺えるのではないでしょうか。

日本ではまだまだ普及率・認知度は、さほど高いものではないですが、散歩の時にこうしたリボンを見掛けた時には、配慮した心掛けをぜひ意識してみてください。

<参考サイト>

イエロードッグプロジェクト!「そっとしておいて」のメッセージを受け取ろう|ペット手帳

>https://pet-techo.com/advices/837

さまざまなリボン運動

>https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5382444.pdf

<画像元>

photoAC

また、生前疾患の多かったシェットランド・シープドッグをキッカケに取得した愛玩動物飼養管理士などの様々な資格の知識を生かし、皆様に役立つような記事を提供、執筆出来ればと思っております。

何卒、よろしくお願い致します。

最新記事 by yukako (全て見る)

- 犬の鼻は濡れていれば健康って本当?その理由や乾燥したら病気と言われる原因を解説! - 2026年2月13日

- 犬に腹巻って必要?主な必要性やライフステージ別の関係性について解説! - 2026年2月12日

- ワンプロと喧嘩はどう違う?メリットや犬同士のケガを防ぐための見分け方と注意点 - 2026年2月8日

- 今更聞けないチョコ×犬のリスクとは?混ぜるだけ簡単愛犬用バレンタインレシピで問題解決! - 2026年2月7日

- 犬がおなかを痛がる時に見せるサインは2つある?主な仕草や原因、対処法を解説! - 2026年1月30日