犬にとってのフィラリア対策は、毎年欠かせない恒例行事の一つですよね。

毎年、1年の半分以上を駆虫薬で予防し、決してフィラリアには罹らないよう徹底している人も多いと思います。

また、フィラリアの感染確率や蚊の吸血嗜好性についても、詳しく知りたいと思っている人は多いのではないでしょうか?

そこで今回は、犬が一夏でフィラリア感染する確率や蚊の嗜好性、そこから見るフィラリア予防対策を解説します。

フィラリアは一度罹ると大変危険な病気です。気になる方は是非とも最後までお付き合いください。

蚊の吸血嗜好性と犬との関係

蚊に狙われやすい対象のイメージというと、人や犬といった哺乳動物を思い浮かべる人は多いと思います。

もちろんそこには血液型による違いや刺されやすい人刺されにくい人の特徴の違いなど、いくつかの条件の違いが関係してきますが、蚊は蚊自身が持ち合わせる吸血嗜好性によっても、刺しやすいか刺しにくいかの違いが出てきます。

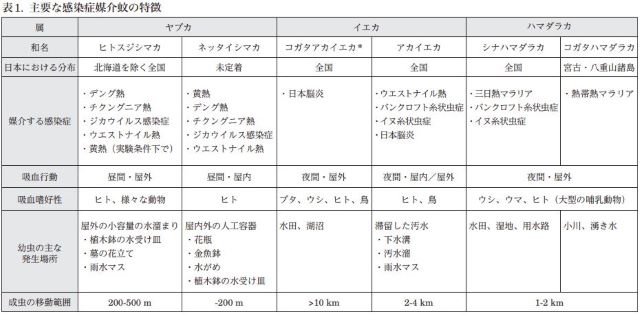

▽『蚊の種類別吸血嗜好性の特徴』

上記の表は、主に日本に多く生息し、病原体を持つ媒介蚊の吸血行動や吸血嗜好性などの特徴を示したものになります。

これによると、どの種類の蚊も吸血嗜好性の中には、“イヌ”という明確な記載が存在しません。

また、犬が感染すると怖いフィラリア症の病原体を持ち合わせるアカイエカやシナハマダラカの欄を見ても、吸血嗜好性の欄には、アカイエカで『ヒト、鳥』、シナハマダラカで『ウシ、ウマ、ヒト(大型動物)』と、意外にも蚊自体が好む吸血嗜好性に、犬は該当していないのです。

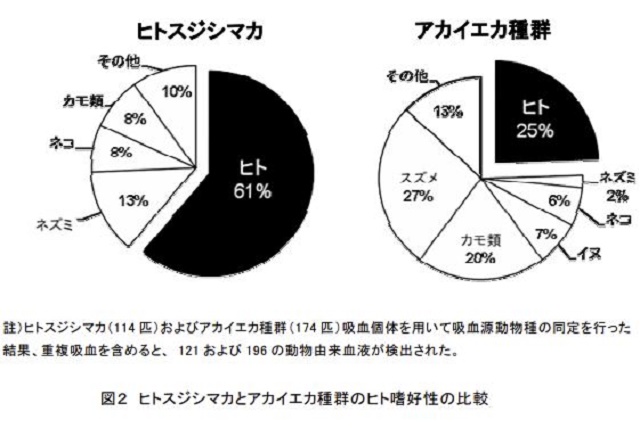

▽『蚊の吸血個体別円グラフ』

上記の円グラフでも、約7%の割合でアカイエカ種群にイヌが該当していますが、やはり蚊に狙われやすい傾向にあるのは、圧倒的に人及びカモ類やスズメといった鳥類が、大半を占めているのが分かります。

では、このような傾向にあるにもかかわらず、なぜ犬にはフィラリアの予防の徹底が必要なのでしょうか?

犬にフィラリア予防の徹底が必要な理由って?

なぜ犬にはフィラリアの予防の徹底が必要なのか…。

それは、日本に生息する多くの蚊のほとんどが、何かしらの病原体を持ち合わせている媒介蚊だからです。

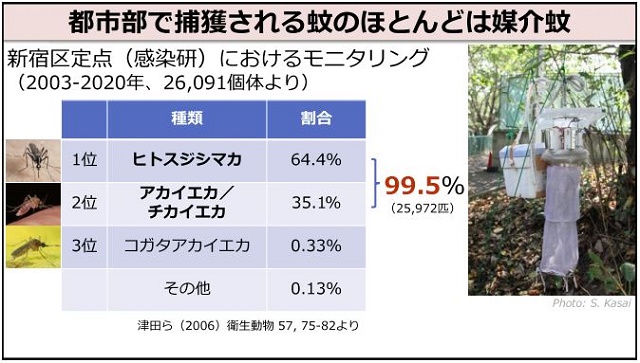

令和6(2024)年度に東京都健康安全研究センター環境保健衛生講習会にて発表された資料では、都市部(モニタリング場所:東京都新宿区)で捕獲されたほとんどの蚊は、何かしらの病原体を媒介する蚊で、1位がデング熱やチクングニア熱、ジカウイルス感染症などの病原体を持ち合わせるヒトスジシマカ64.4%で、2位がウエストナイル熱やイヌ糸状虫症(フィラリア症)を持ち合わせるアカイエカ35.1%だったことが報告されています。

▽『都市部に生息している媒介蚊の割合』

蚊の吸血嗜好性の特徴から見れば、犬が蚊から狙われる確率は人より低いかもしれませんが、例えばヒトスジシマカでは、特に夏場庭先で犬が一人で寛いでいたりした場合、傍に人がいなければ犬が刺されてしまうことがあります。

また、アカイエカに関しても、基本的に主な吸血対象としては人または鳥ではありますが、近くに人が居ない場合や犬がジッとしていた時などは、吸血する場合が考えられます。

中でもアカイエカは、“イエカ”と呼ばれるその名の通り、家の中に生息しやすい蚊のため、知らない間に犬が刺されれば、最悪フィラリア症に感染してしまう危険性があるのです。

犬がフィラリアに感染する確率ってどれくらい?

それでは、犬のフィラリア予防の徹底を怠ってしまった場合、犬がフィラリアに感染する確率はどの程度なのでしょうか?

一般的に犬が一度罹ってしまうと大変危険なフィラリア症は、しっかりと駆虫薬などで予防をしていれば、ほぼ0%の確率で対策できると言われています。

しかし、これがもしも不十分な対策(例えば駆虫薬の飲み忘れ)や室内犬だからという理由の対策不足だった場合、一夏の間で犬がフィラリア症に感染する確率は、以下の通りだとされています。

▼【犬にフィラリア予防させなかった時の感染確率】

1年目:38%

2年目:89%

3年目:92%

いかがでしょうか?

犬のフィラリア予防を1年忘れただけでも約40%がフィラリア症に罹ってしまう危険性があるのは驚きですが、2年目になるとそれが約90%にも上ってしまい、3年目ではほとんどの犬がフィラリア症に罹ってしまう危険性があるという統計データがあるのです。

ただしこれらの統計は、その犬の生活環境が室内飼養なのか屋外飼養なのか、自然が多いのか少ないのか、水辺が近くにあるのかないのかなど、その時の状況がとても影響してくるため、一概に予防しなかったから必ずこの確率で感染してしまうという訳でもありません。

しかし基本的にフィラリアは、仮に感染してしまった場合その感染症状が明確に表れるまでには、約2年~3年かかると言われています。

また、フィラリア症は気付いた時にはすでに末期状態だったということも少なくないため、早急に適切な治療、適切な処置を施さなければ、死に至る確率が高くなってしまうとても恐ろしい病気です。

そのため、夏場は特に徹底したフィラリア予防対策を心掛けるよう意識することが大切です。

蚊の吸血嗜好性から見るフィラリア予防対策

フィラリアの感染を予防する最も効果的で確実な方法は、やはり何と言ってもフィラリアの駆虫薬を決められた期間、決められた適切な量をしっかりと与えてあげることです。

駆虫薬は、愛犬の体内に仮にフィラリアの幼虫が居ても、その排除をしてくれます。

ただし、これらの対策に加えて次に大事になってくるのが、蚊自身が持ち合わせる吸血嗜好性から見た生活環境の対策です。

予防対策①:池や水田などに近寄らない

日本に生息する多くの蚊は、基本的に池や水田、側溝、雨水で満たされたバケツ、水槽といった場所に好んで生息します。

特に犬も吸血する割合が高いアカイエカについては、このような水場には数多く生息しています。蚊の生息が多ければ多いほど、フィラリアの感染率が高まってしまう危険性があるため、特に注意するようにしましょう。

予防対策②:生い茂った草むらには入らない

人の吸血嗜好性が高く、いざという時には犬も刺してくるヒトスジシマカの多くは、生い茂った草むらなどにも多く生息しています。

中でも毛足の長い草むらの場合、背丈が大体犬の高さと同じになるため、夏場は出来るだけ生い茂った草むらは避け、自然の中で愛犬を歩かせる時には可能な限り整備された芝生などを選ぶよう注意しましょう。

予防対策③:蚊を屋内に侵入させない工夫をする

ヒトスジシマカであれ、アカイエカであれ、蚊は、どんな時でも人の隙を突いて屋内に侵入する可能性が高い生き物です。

特にアカイエカについては、人の衣服などにくっ付いて、夜間になると活発に活動する特徴を持ち合わせているため、事前に玄関先や窓際には蚊取り線香や蚊取りマットなどを置いておいたり、念のため家に入る前には衣服を叩いてから入ったりする工夫をして、蚊が屋内に侵入しづらい環境を作るよう心掛けると良いでしょう。

以下の記事では、上記の予防対策以外に役立てられる予防対策方法や詳しい蚊の種類などをご紹介しています。

犬が罹ると怖いフィラリア症を徹底して予防したいとお考えの際には、こちらの記事も是非とも参考になさってみてください。

▼【合わせて読みたい!こちらの記事もオススメです】

近年のフィラリアは夏より秋に要注意!?犬が注意したい蚊の種類やその理由、予防策とは?

>https://www.inutome.jp/c/column_7-249-51379.html

まとめ

いかがでしたか?

蚊の吸血嗜好性の観点から物事を見た時には、犬はあまり蚊から狙われる対象ではない存在かもしれません。

しかし、例えばそこに飼い主さんが居なかった、全くフィラリアの予防対策をせず一夏を過ごしてしまったという場合には、蚊は愛犬を吸血対象として狙いを定める確率が高くなります。

フィラリアは、一度罹ってしまうと、治療が出来ても外科手術を余儀なくされたり、最悪は死亡してしまったりする病気です。

愛犬がツラい思いをしないためにも、フィラリアの予防対策は必ず行ってあげてくださいね。

<参考サイト>

チクングニヤ熱媒介蚊対策に関するガイドライン

>https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/chikungunya/020/chikungunya.pdf

令和6年度に東京都健康安全研究センター環境保健衛生講習会 感染症を媒介する蚊対策講習会|東京都

>https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/files/kj_kankyo/mosq/mosq_kousyuukai/1ed33f5513b71f3638c3e3cfe54b7451.pdf

また、生前疾患の多かったシェットランド・シープドッグをキッカケに取得した愛玩動物飼養管理士などの様々な資格の知識を生かし、皆様に役立つような記事を提供、執筆出来ればと思っております。

何卒、よろしくお願い致します。

最新記事 by yukako (全て見る)

- 愛犬と無理なく続けるメリハリ運動『Japanese Walking』!その方法やメリット、注意点を解説! - 2026年1月21日

- 直腸温が高い犬は寒さに強い?大きさ・犬種の差の有無や腸活の重要性などを解説! - 2026年1月14日

- ペット用品の洗濯頻度の理想って?今更聞けない洗濯が必要な理由や適切頻度、注意点をご紹介! - 2026年1月12日

- 犬の糖尿病はⅠ型とⅡ型どっちが多い?糖尿病の基本から主な症状、治療法や予防策を解説! - 2026年1月3日

- 犬は七草粥を食べられる!栄養価や与え方、七草粥と意外な関係がある“爪切りの日”って何? - 2026年1月1日