愛犬との散歩や何気ない窓の開錠は、春から夏にかけて自然と多くなるものですが、皆さんは愛犬の脱走対策、日頃から何か心掛けていますか?

「当然心掛けている」という方も「特には…」という方も、万が一にも愛犬が脱走してしまった時には、最低限気を付けておきたい正しい対応策は知っておきたいものですよね。

そこで今回は、愛犬の万が一に備えて!

犬が脱走した時にやってはいけないNG行動と脱走しやすい犬種、心掛けたい正しい対応を解説します。

犬が脱走しやすい季節は5月から9月まで?

犬の脱走と聞くと、「散歩中うっかりリードを放してしまった」とか、「何気なく窓や玄関を開けたらその隙に…」とか、そんなイメージを持たれる飼い主さんは多いと思います。

かく言う筆者も、これまで初代柴犬のミッキーでは、「うっかり」系の脱走と捕獲を何度か繰り返したことがある経験者です。

ただ、実はこの脱走傾向はそうした理由だけではなく、犬自身が脱走しやすい時期というのも、関係しているようです。

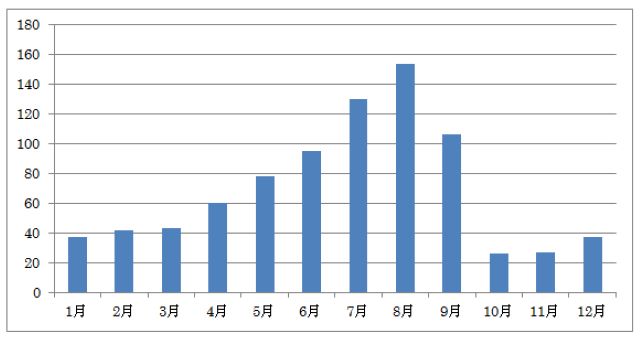

少し古いアンケート情報になりますが、2017年10月~2018年9月には、迷子ペット.NETで月別の犬の迷子発生件数を独自に集計した以下のような統計データが取られています。

▽『月別迷子犬件数データ』

アンケートの結果、5月頃から徐々に迷子件数が増えていき8月が最もピークで、10月になってガクン…と少なくなっているのが分かります。

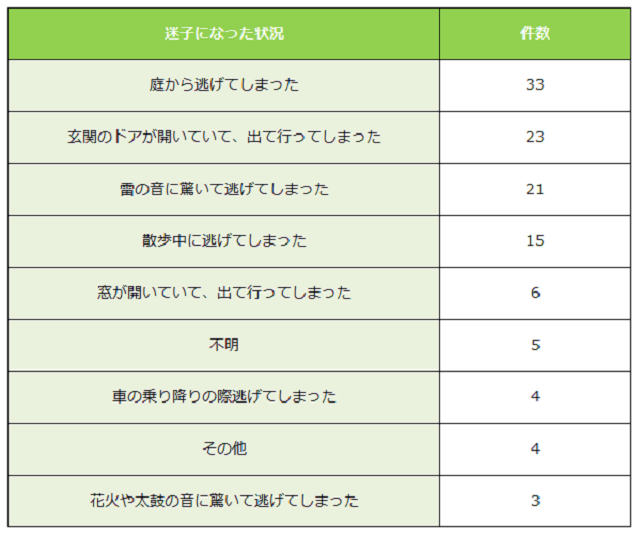

迷子になってしまった主な状況についても、次のような統計が取れていることから、夏場は特に愛犬の脱走には注意が必要なのが分かりますね。

▽『愛犬が迷子になった主な原因』

やはり、8月は暑さの影響から窓を開ける頻度が多くなったり、花火やお祭りの太鼓などのイベントが増えたりすることで、愛犬自身の脱走が頻発してしまっていると思われます。

犬が基本的に聞き取れる周波数は、一般的に耳の形状に関係なく65~50,000Hz(音の高低差)とされており、dB(デシベル:音の強さ)数については、-5dBの音圧まで聞き取ることが出来、そしてその聴力は人の4倍以上にも及ぶと言われています。

犬の脱走はこのような犬の聴力が関係することで、大体春の終わり頃~夏の終わり頃までは、脱走が頻発しやすくなる季節です。

ちょっとした音でも反応して怖がってしまったり、逃げたがったりするような愛犬をご家族に迎えた飼い主さんは、特に注意するよう心掛けましょう。

愛犬が万が一脱走したら?最低限知っておきたいNG行動

では、もし万が一にも愛犬が脱走してしまった時には、どんな行動を取ってしまうと危険なのでしょうか?

代表的なNG行動を以下でまずは確認してみましょう。

▼【犬が脱走した時にやってはいけないNG行動】

・大声で呼び戻そうとする

・愛犬を必死になって追いかける

・捕まえようと身構える

大声で呼び戻そうとする

愛犬が脱走してしまった時、きっと誰もが愛犬の安全を守りたくて、大声で愛犬の名前を叫んで呼び戻そうとしてしまうと思います。

しかし、それはかえって犬を驚かせてしまったり、益々興奮させてしまったりする危険があるため、決してやってはいけません。飼い主さん自身が咄嗟のことに動転して大声で呼び戻そうとする行為は、犬にとってはその時脱走してしまった理由が何であれ、「えっ、何っ!パパ/ママなんか怒ってるの?」というような感覚を抱かせてしまう可能性もあります。

脱走してしまった時には、なかなか難しいことかもしれませんが、まずは落ち着いて対応するよう心掛けましょう。

愛犬を必死になって追いかける

愛犬が脱走してしまうと、「早く捕まえなきゃ!」と思って、必死に追いかけてしまうのも、飼い主さんにとっては自然な行動です。

しかし、この行動は犬が元々持ち合わせている逃走本能を掻き立てたり「遊んでもらっている!」といった遊戯本能で勘違いさせたりしてしまうため、NGです。

犬にとって『追いかける』という行動そのものが、【追いかけられたら逃げる】というような意味合いに直結するため、必死になって愛犬を追いかける行動は控えましょう。

捕まえようと身構える

犬の脱走によって大声で叫んだり、必死に追いかけたりする人が居る一方で、捕まえようと身構える飼い主さんもいると思います。

しかし、この行動もまた愛犬側からすると、警戒して近寄らなくなったりするキッカケのため、NGです。犬は、大声で叫ばれたり、必死に追いかけられたりした時には、感情や本能のまま逃げ回ったりしてしまいがちですが、飼い主さん自身が一旦落ち着いて冷静な反応を見せると、愛犬の中には「アレ?静かになった?」というように振り向く子が居たりします。

すると、そういった子は振り向いてこちらの様子を窺がったまま動かなくなるため、飼い主さんも「これを好機に!」と捕まえようと身構えてしまったりしますが、結局その雰囲気を愛犬が感じ取ってしまえば、また振出しに戻ります。

▲脱走常習犯だった当時推定16歳の初代柴犬ミッキー

ちなみに筆者は、幼い頃初代柴犬ミッキーに全てこの方法を取って、ことごとく遊ばれた経験があります。

大声で呼び戻そうとしたり必死に追いかけたりすれば遠くへ行き、捕まえようと身構えれば、まるで「来てみろ」とでも言わんばかりにフットワーク軽く次の行動を伺っていたり…。筆者の場合、隙を見て運良く捕まえることが出来たため、最終的には愛犬を迷子にさせることはありませんでしたが、運は運のため、真似はしないようにしてくださいね。

脱走しやすい犬種はいる?

一般的に犬が絶対に脱走しないという保証はないため、どんな犬でも脱走の危険性は存在します。

しかし、その中でもひと際脱走しやすい犬種には、以下のような犬種が挙げられます。

▼【脱走に注意が必要な犬種】

・柴犬

・シベリアン・ハスキー

・ビーグル

・オーストラリアン・シェパード

・ミニチュア・シュナウザー

・ボストン・テリア

・ヨークシャー・テリア

これら犬種は、比較的脱走しやすい傾向が強く、また、合わせて脱走対策も徹底しておきたい犬種と言えるでしょう。

特に筆者の愛犬でもある柴犬やシベリアン・ハスキー、ビーグルといった犬種は、それぞれ独立心や好奇心、また、運動量の多さなどが共通していて、一旦脱走するとなかなか手に負えないタイプの犬種です。

逆に、比較的人の指示の元活動するのが得意だったり、どちらかというと穏やかな性格をしていたりするシェットランド・シープドッグやブルドッグ、グレート・デンなどは、脱走とは縁遠い犬種だと言われています。

しかし、時と場合によって、また個体の性格によっても、脱走のしやすさや危険性というのは変わってくるため、油断は禁物です。

どんな犬種であったとしても、犬を迎える以上は最低限脱走対策を徹底するよう心掛けましょう。

愛犬が万が一脱走した時の正しい対応

もし、愛犬が脱走して、飼い主さん自身を気にする素振りも見せずに逃げてしまった場合、この場合は出来るだけ追いかけて、逃げた方向を確認しましょう。

犬が脱走してしまった時、その犬が飼い主さんを気にする素振りを見せているようなら、『追いかける』行動は極力避けることが大切です。

しかし、もしこれが全く気にせず脱走してしまったのであれば、その時には何かしらパニック状態になってしまっているか、一目散に逃げたい出来事が愛犬に起こってしまったか、そういったケースが考えられます。そのため、可能な限り愛犬の向かってしまった方向を目視で確認し、すぐさま警察や保健所、動物愛護センターなどに連絡しましょう。

愛犬自身にマイクロチップなどが入っている場合、愛犬が見つかった際には保健所などがその番号を読み込んで、警察やご自身の連絡先などに連絡が入ります。

また、今はSNSでの呼びかけや拡散投稿が、とても役に立つ時代です。愛犬が脱走してしまった時には、このようなツールを上手く活用しながら、愛犬捜索がスムーズに行えるよう対策しておきましょう。

まとめ

愛犬の脱走は、飼い主さんが思っている以上に油断している時に起きてしまうことが多い行動です。

場合によっては、しっかり脱走防止を徹底したはずなのに、それすらも掻い潜って脱走してしまう愛犬も居ることでしょう。

しかし一旦犬が逃げてしまうと、例えマイクロチップを装着していたとしても、その捜索は困難を極めます。

そのため、日頃から飼い主さんは出来る限りの脱走対策を心掛け、万が一愛犬が脱走してしまった際には、いち早く正しい対応を心掛けてあげてください。

<参考サイト>

迷子ペット.NET|迷子になりやすい時期

>https://maigo-pet.net/tokusyuu/dog-maigo/detail-5.htm

一般社団法人盲導犬総合支援センター|犬の脱走/逸走の理由と対策をまとめました

>https://goguidedogs.jp/column/dog_runs_away

また、生前疾患の多かったシェットランド・シープドッグをキッカケに取得した愛玩動物飼養管理士などの様々な資格の知識を生かし、皆様に役立つような記事を提供、執筆出来ればと思っております。

何卒、よろしくお願い致します。

最新記事 by yukako (全て見る)

- 春に注意したい!犬の意外な天敵、除草剤中毒って?主な症状や対処法について - 2026年2月22日

- 引っ越し直後に犬が見せる不調サイン、気を付けたいポイントや意外な落とし穴をご紹介! - 2026年2月20日

- 犬の鼻は濡れていれば健康って本当?その理由や乾燥したら病気と言われる原因を解説! - 2026年2月13日

- 犬に腹巻って必要?主な必要性やライフステージ別の関係性について解説! - 2026年2月12日

- ワンプロと喧嘩はどう違う?メリットや犬同士のケガを防ぐための見分け方と注意点 - 2026年2月8日