夏が終わったと思ったら、もう冬の寒さが感じられてしまうようになった昨今。

特に朝晩の寒暖差については、人はおろか犬の体調にも直接関係してくる±7℃の気温差を大幅に超える日が多くなりました。しかし、こういった気温の差が大きい時こそ気を付けておきたい症状に『寒暖差アレルギー』と言われるものがあります。

今回は、犬にも起こり得る可能性のある『寒暖差アレルギー』について、主な原因や症状、季節性アレルギーとの違いや予防法をご紹介します。

<目次>

寒暖差アレルギーって何?

寒暖差が生まれると良く耳にするようになる『寒暖差アレルギー』。

この『寒暖差アレルギー』は、正式名称を『血管運動性鼻炎』と言います。

『血管運動性鼻炎』というだけあって、寒暖差などの急激な温度変化で、血管の収縮や拡張に関係する自律神経が乱れると、頻繁な鼻水やくしゃみ、鼻詰まりなどの症状が人にも犬にも起こることがあります。

ただし、このような診断名で診断されるのは基本的には人のみで、犬の場合には明確な診断はないとされています。

また、一般的に知られている『寒暖差アレルギー』という名称も、自律神経の乱れによって引き起こされる症状とされていることから、正確には「アレルギー反応ではない」と言われています。

しかし犬は、寒暖の差で自律神経が乱れると鼻炎も然ることながら、元々人よりもデリケートな皮膚に対しても症状が出やすい傾向があるため、注意が必要です。

特に皮膚疾患を持ちやすい犬種や気象病など自律神経が関係して起こる症状にかかりやすい犬種に関しては、そうではない犬と比べて症状が一際表れやすい可能性があるため、注意しましょう。

犬の寒暖差アレルギーの主な原因とは?

犬の寒暖差アレルギーの主な原因は、上記でも述べた通り急激な温度変化による自律神経の乱れで起こりやすくなります。

しかしここには、普段の生活環境なども大きく関係しており、特に室内飼養で生活している犬の場合、急激な温度変化に加え、冷暖房器具の使用にも注意を払う必要があります。

というのも、犬の平均基礎体温は大体38℃~39℃前後だとされているためです。

私たち人の場合、多くは気温が15℃以下を観測すると『肌寒い』と感じ、気温が約10℃以下にまで達した時には『寒い』と感じることが多いと言われています。

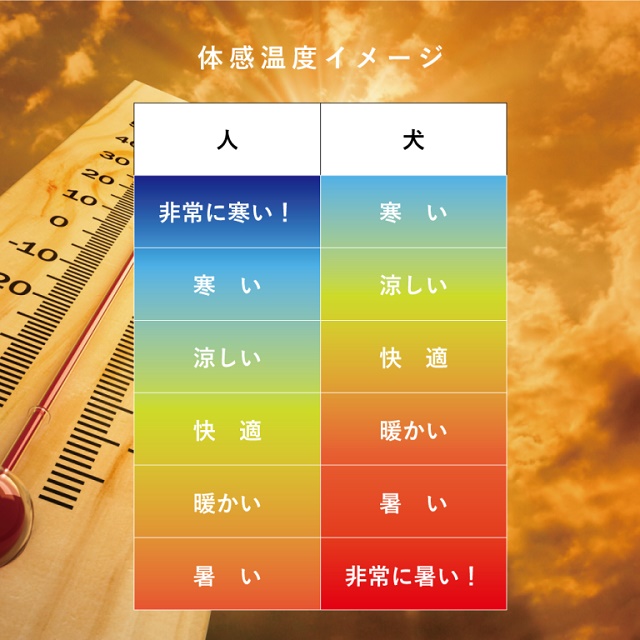

しかし犬の場合、人が感じる寒さと比較すると以下のような違いが生まれます。

▽『人と犬との体感温度の違い』

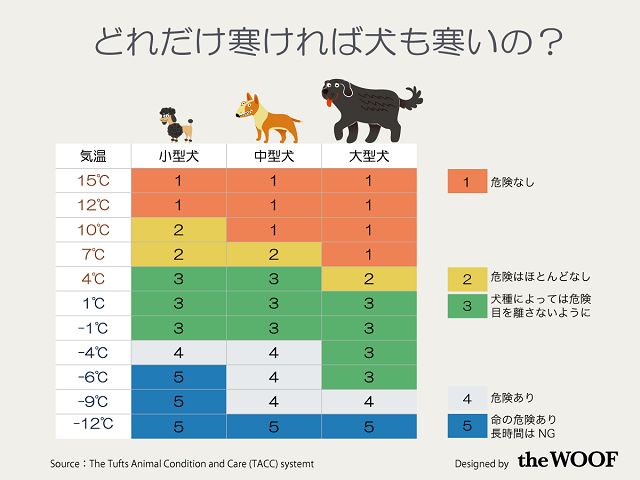

さらにここに小型犬、中型犬、大型犬といった体格を加味した場合、以下のような違いも生まれてきます。

▽『犬の体格別体感温度の違い』

これらの違いは当然と言えば当然ですが、こうした犬の体感温度を無視して自身が暖かいと感じた室温や湿度で犬と暮らしていると、いざ散歩といった時に屋外があまりにも寒ければ、犬にとっては大きな寒暖差を感じさせて自律神経を乱れさせてしまう可能性が生じます。

そのため室内飼養の愛犬は、特に室温と屋外の気温差が大きくならないよう気を付けましょう。

犬が寒暖差アレルギーになると見せる症状

犬が寒暖差の影響によって見せる寒暖差アレルギーの症状には、主に2通りの可能性が考えられます。

それは、一つ目は人と同じく鼻水やくしゃみ、鼻づまりによる呼吸器症状、二つ目は皮膚の痒みや発疹、それに伴う赤みといった皮膚症状などです。

基本的に活動時に優位に働く交感神経と、リラックス時に優位に働く副交感神経では、それぞれ拮抗した働きによって、体の調整とバランスを保っています。

しかしこのバランスが寒暖差の影響によって乱れ、粘膜や分泌物の増加・血管拡張作用を司る副交感神経が過剰に反応してしまうと、呼吸器症状として鼻水やくしゃみ、鼻詰まりが見られるようになります。

また、こうした状態は皮膚のバリア機能低下にも関係しているため、過剰な反応または不安定な状態は皮膚の痒みや発疹、赤みとなって表れることがあります。

犬の場合だと、散歩の際に暖かい室内から急に寒い屋外の外気を吸い込んだ時には、呼吸器症状として『鼻水』や『逆くしゃみ』を起こす可能性があります。

逆に寒かった屋外から一転、ものすごく暖められて乾燥した室内に戻ってきた時には、皮膚の乾燥を招いて『痒み』や『発疹』などの皮膚症状を起こす可能性が高くなります。

例えば散歩から帰った際に、それまで痒がってなかったのに突然体を痒がるような姿を見せた時には、『寒暖差アレルギー』を疑ってみましょう。

季節性アレルギーと寒暖差アレルギーの違い

季節の変わり目で犬が呼吸器症状や皮膚症状を起こす疾患に、季節性アレルギーというものがあります。

一見すると鼻水や逆くしゃみ、皮膚の痒みや湿疹など、寒暖差アレルギーと似たような症状が見受けられるような感じがしますが、実際には次のような明確な違いが見られます。

▼【季節性アレルギーと寒暖差アレルギーの主な違い】

<季節性アレルギー>

原因:花粉、ノミ・ダニなどのアレルゲン物質

特徴:特定の時期や環境で抗体が反応して発症

<寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)>

原因:気温の変化(寒暖差)による自律神経の乱れ

特徴:急激な寒暖差で発症するためアレルギー反応とは無関係

上記でも述べましたが、寒暖差アレルギーが関係して起こる犬の呼吸器症状や皮膚症状は、『寒暖差』による自律神経の乱れと関連しているため、アレルギー反応とは無関係です。

一方、季節性アレルギーが関係して起こる犬の症状については、アレルゲン物質(抗原)に抗体が反応して鼻水や逆くしゃみ、皮膚の痒みなどが引き起こされるため、原因が特定できます。ただし、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患を持ちやすい犬種の場合、寒暖差アレルギーにも反応しやすい傾向が強いため、普段の愛犬の状態と寒暖差が厳しい時の愛犬の状態を、よく観察することが大切です。

寒暖差アレルギーを引き起こさないための予防法

では、このような呼吸器症状や皮膚症状を引き起こす『寒暖差アレルギー』を、愛犬が引き起こさないためにはどうすれば良いのでしょうか?

結論から申し上げれば、『室内と屋外の寒暖差を極力生ませない』ことが何よりも大切です。

寒暖差アレルギーは、気温の急激な変化で自律神経が乱れることによって、症状が引き起こされます。

特に朝晩が冷え込みやすくなる時期は、体がまだ気温差に慣れていないことから引き起こしやすいため、日頃から朝夕(または朝晩)の散歩を欠かさず行い、寒暖差に慣れておく必要があります。

日々の散歩を欠かさず行うことは、愛犬の基礎代謝を上げ、自律神経のバランスを整える効果があります。

例えばご自身の愛犬がシニア犬で日々の散歩が難しい場合でも、犬服を着せてカートなどに乗せて散歩をしてあげれば、自律神経は整えてあげることが出来ます。

また室内の環境温度についても、屋外との気温差が広がり過ぎない温度に設定することで、なるべく愛犬の自律神経に負担を掛けないようにしましょう。

寒暖差アレルギーは、一般的には一定時間を過ぎれば治まることがほとんどのようですが、稀に1日以上続くこともあるそうです。

ただ、このように1日以上続くような時には、もしかしたらその症状は寒暖差アレルギーではない可能性が考えられます。そのため、その場合には寒暖差などとは関係なく、なるべく早く動物病院で診てもらってください。

まとめ

今回は、犬による寒暖差アレルギーについてご紹介しました。

犬の場合、例え比較的寒さに弱いと言われるシングルコートや小型犬であっても、人と比べたら、基礎体温の高さや被毛の保温効果によって発症する事は稀かもしれません。

しかし体温調整が上手く出来ない幼犬やシニア犬の場合では、症状が現れない可能性は0ではないため、日常生活の中の環境を少し意識して整えてあげましょう。

快適に過ごせる環境を整え、愛犬も飼い主さんも元気に過ごせる毎日を、ぜひ送ってくださいね。

<参考サイト>

「冬じたく 実践編」【獣医師 小林先生のコラム】vol.20|アトリエミニヨン・ド・サトコ®

>https://www.mignondesatoco.com/blog/102/?srsltid=AfmBOoopqclDGKsAdPQ5SjKJb-C0aA6S7QxCkzH18zFLbhmJQym6zeNk

この時期に要注意!寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)とは|北東大阪耳鼻咽喉科 鼻・副鼻腔手術クリニック

>https://www.kawamura-jibika.com/rhinitis/

愛犬の命を守る夏の暑さ対策とペットカートの重要性|Tenshi no Cart® Official Blog

>https://www.tenshinocart.com/weblog/page-3167

どれだけ寒ければ犬も寒いの?〜「犬には寒すぎる日」を知っておこう!|the WOOF

>https://woofoo.jp/editors_desk/how-cold-is-too-cold/

また、生前疾患の多かったシェットランド・シープドッグをキッカケに取得した愛玩動物飼養管理士などの様々な資格の知識を生かし、皆様に役立つような記事を提供、執筆出来ればと思っております。

何卒、よろしくお願い致します。

最新記事 by yukako (全て見る)

- 春の黄砂は犬にも影響大!黄砂が及ぼす愛犬への影響や注意点、対処法を解説! - 2026年2月28日

- 春に注意したい!犬の意外な天敵、除草剤中毒って?主な症状や対処法について - 2026年2月22日

- 引っ越し直後に犬が見せる不調サイン、気を付けたいポイントや意外な落とし穴をご紹介! - 2026年2月20日

- 犬の鼻は濡れていれば健康って本当?その理由や乾燥したら病気と言われる原因を解説! - 2026年2月13日

- 犬に腹巻って必要?主な必要性やライフステージ別の関係性について解説! - 2026年2月12日